(文章所用窟内照片,除随同修复时记录拍摄外,其余均经过员工赞同后拍摄,还有少量从复制窟中采拍)不是妖媚,不是凄凉,莫高窟的颜色是浑厚,由于,它积淀了,一千多年的风沙,它撑起了一千多年的分量。朝代的兴衰,岁月的轮回,生命的存亡,莫高窟中,有辛酸,有甜美,有苦涩,有辉煌,有愤恨……这类味道,这类情感,交织着,铺洒着,飞扬着,诉说着,洋洋洒洒地筑成了一个莫高窟,一个永久的神话。莫高窟,是一首意境深长的诗;莫高窟,是一支悠远回旋的古曲;莫高窟,是一个永远不灭的神话。

一笔牵挂 一行年华

作为一个自幼就喜欢武侠小说的人而言,“西域”这个词对我有着异乎一般的吸引力,那里仿佛就是神话世界与人间的交汇之处,那里出现什么神奇的故事和事物都不会叫人感到奇怪。当然,伴随年龄渐长我也终于了解,所谓西域的奇异故事只是小说家们找了个读者们常见没去过的地方按上不太适当的设定罢了,但我对那片充满异域风情的地方充满兴趣却一直保留到今天。

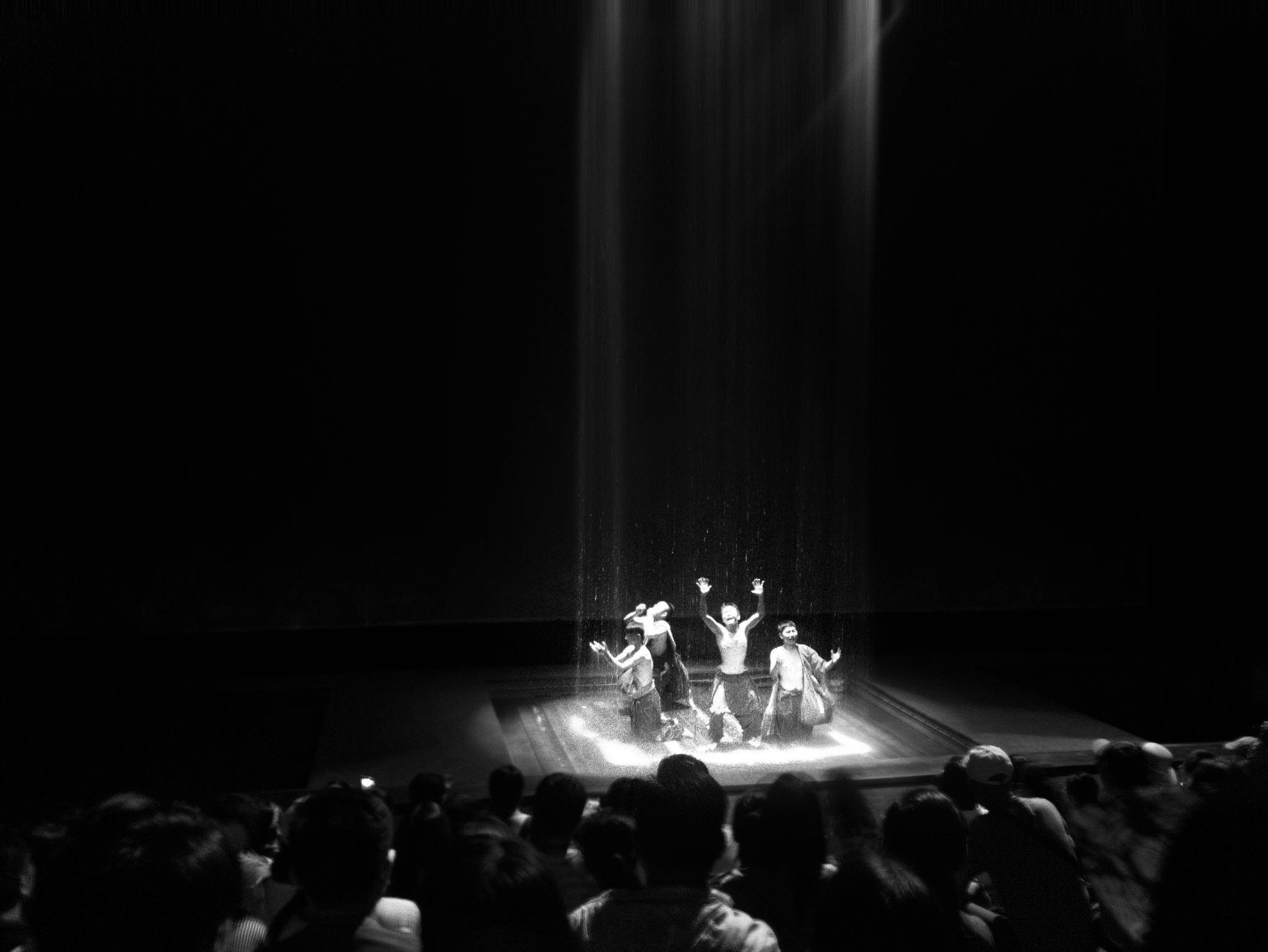

今天在短视频平台上无意间刷到了《又见敦煌》官方的直播,自己去过敦煌十好几次,和这场演出是一直擦身错过,直到去年才首次圆梦。每每造访敦煌,都想要为这里写下点什么,可是迟迟没整理好思绪,到底该怎么样下笔去描述我所看到的敦煌。这可能不是一篇游记,也不会有多少震慑人心的照片(莫高窟禁止拍摄的限制),权当它就是一篇我不能不为这里落笔的记述。

一曲敦煌 开启永恒

在很多人心中,去敦煌旅游一直就是个挥之不去的情怀。盛大辉煌的敦煌坐落于河西走廊最西端,到今天已有两千多年的悠久历史了,过去是古时候丝绸的道路上的名城重镇和咽喉。汉代丝绸的道路自长安出发,经过河西走廊到达敦煌后分为南北两条道路:出阳关走南丝绸的道路、出玉门关走北丝绸的道路。沿着丝绸的道路,中国的丝绸及先进技术不断向西传播到中亚、西亚甚至欧洲,而来自西域的物产亦传播至中原区域。在漫长的中西文化交流的历史长河中,敦煌也过去是中西文化名流汇集之地,中国、印度、希腊、伊斯兰文化在这里相遇,多种文化在这里融汇与碰撞。

这里太过辉煌,太过耀眼,有一门专用于你的,余秋雨为你写过一篇经典的散文。那样我该怎么样来写你,我眼中的敦煌,真得有点不知所措。假如你问我对西北哪儿印象最深刻,除去我挚爱的东风,那剩下的出无疑是敦煌,敦煌的精粹又在莫高窟。既有历史底蕴,更有人文情怀!有人说,没到过敦煌,就不算真的拥有诗和远方!

历史上的敦煌,朝拜者人来人往,礼佛声不绝于耳。虽然过去绚烂辉煌的莫高窟,已经在历史尘埃中变得残破凋零、模糊不清,但大家心中的它依然是一座中国历史上最辉煌的“美术馆”,一颗丝绸的道路上最闪耀的明珠,一片世界上规模最大,内容最丰富的佛教艺术净土……

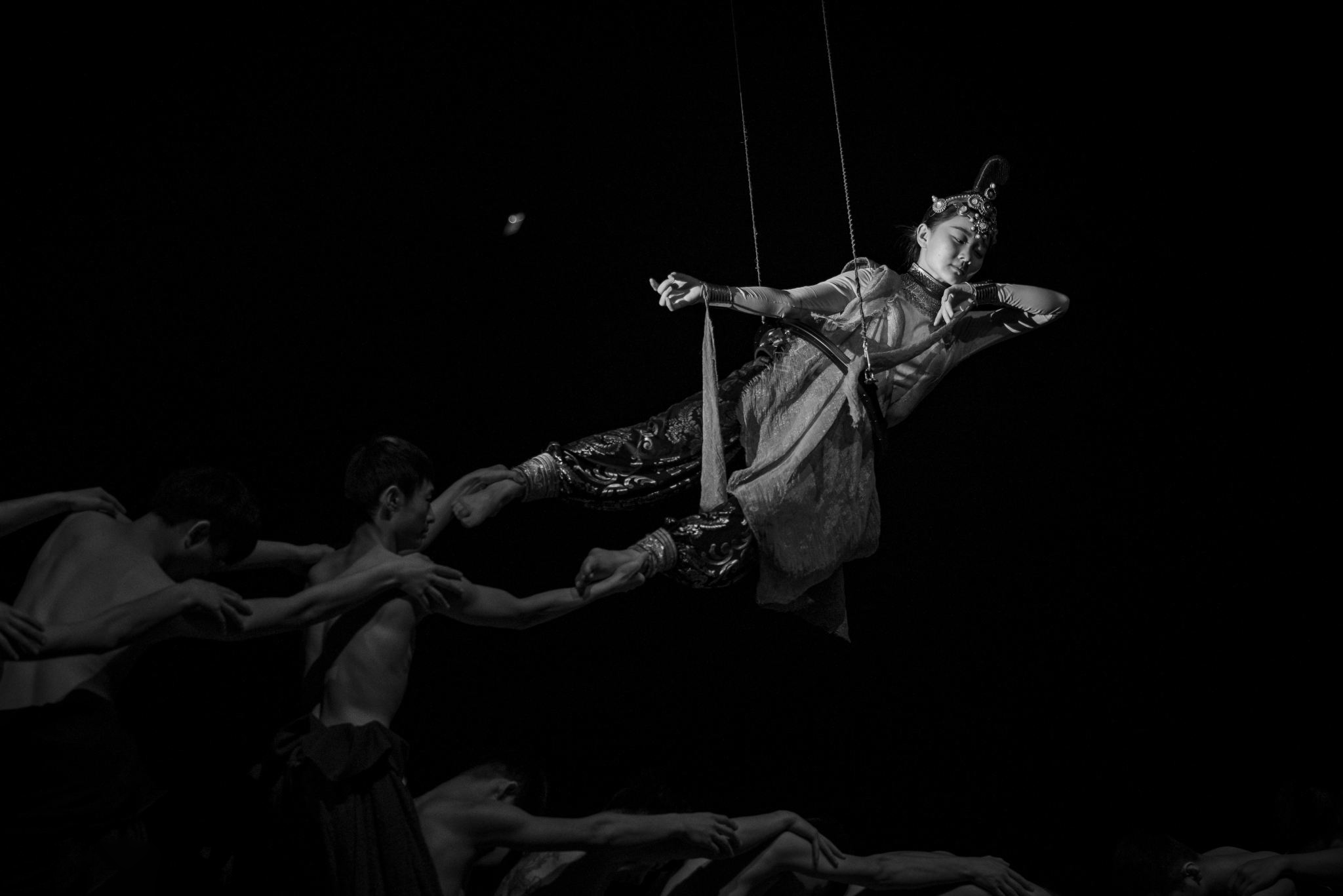

了解莫高窟,始于飞天,精美的造型,引人遐想,曼妙的身材,飘逸的彩带,倒弹的琵琶……一件件一株株都让我对这个深藏在大漠戈壁上,传闻让无数艺术家惊叹敬仰膜拜的地方无限向往。敦煌这个名字就一直在脑海里萦绕。大漠,狂沙,石窟,佛像,壁画,飞天,一直充斥于我的梦想中!

在各种文字记述中看到过《汉书》中:“敦者,大也;煌者,盛也”这两句,说实在的,初见敦煌,我根本没领会到,这句关于敦煌其名经典注释,那种盛大辉煌的磅礴气势。敦煌,它是那样的名不副实。我倒感觉,它的另个名号,沙洲,才真的恰到好处。敦煌,不过就是沙漠中的一片绿洲。在长期干风吹拂的鸣沙山边,敦煌静静地沉睡了一千多年。仿佛一位凌空欲飞的仙女,更像空谷里一株绝世的幽兰。她的漂亮在漫长的岁月里无人可识。

敦煌莫高窟,煌煌沙漠中的一座“孤岛”,傲视人间已有千年。它拥有735个洞窟、2415尊彩塑、45000平米壁画、70000余卷文献。 而这类洞窟的开凿,前后历时1000多年。数字化建筑年代,莫高窟已经成为了中华文明的一张名片,即使这张名片在历史中已经千疮百孔。

一眼繁华 一世风沙

敦煌莫高窟的出现,有的奇幻。公元366年的一天傍晚,行游僧人乐尊偶见一面山崖上光芒四射,如现万佛,遭到感召,他便在崖下的岩壁中凿出一个洞窟,修行于此。刚开始的这个洞窟极其狭小,只能勉强容纳一人。此后历经十六国、北朝、隋、唐、宋、元朝等国,大家在它身上的雕琢从未停止。

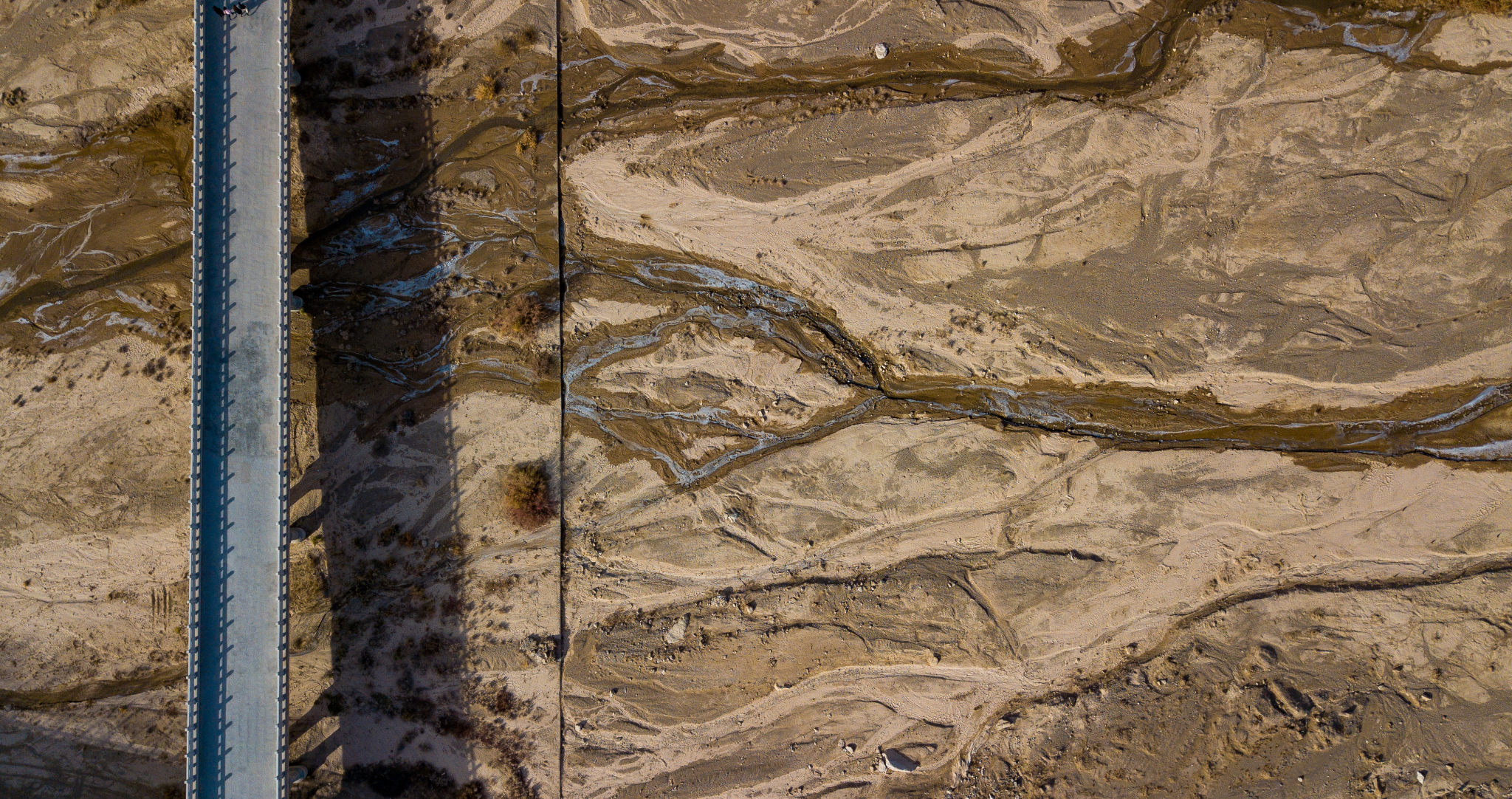

往来于丝绸的道路的商人中,有很多是传法的佛教修行之人。由西而来的,会驻足此地传播佛法、翻译佛经、开窟造像;向西而行的,也会在这里歇息。敦煌,成为了繁盛之地。而莫高窟距敦煌的人口聚集地不远,这里有合适开凿洞窟的陡直崖壁,还有一条足以养活生命的小河(现在已然干涸),拥有僧人静修的条件。从此,一项延续了千年的伟大“工程”,在这里悄然开始。

莫高窟,这个名字的起源,传闻是一个叫法良禅师的在此修凿时,称之为“漠高窟”,即沙漠高处的洞窟,后人因音同,改漠为莫。我则更相信另种说法,佛家有言,功德无量者,莫过于修窟奉佛,没比此更高的修为了,遂名莫高窟。

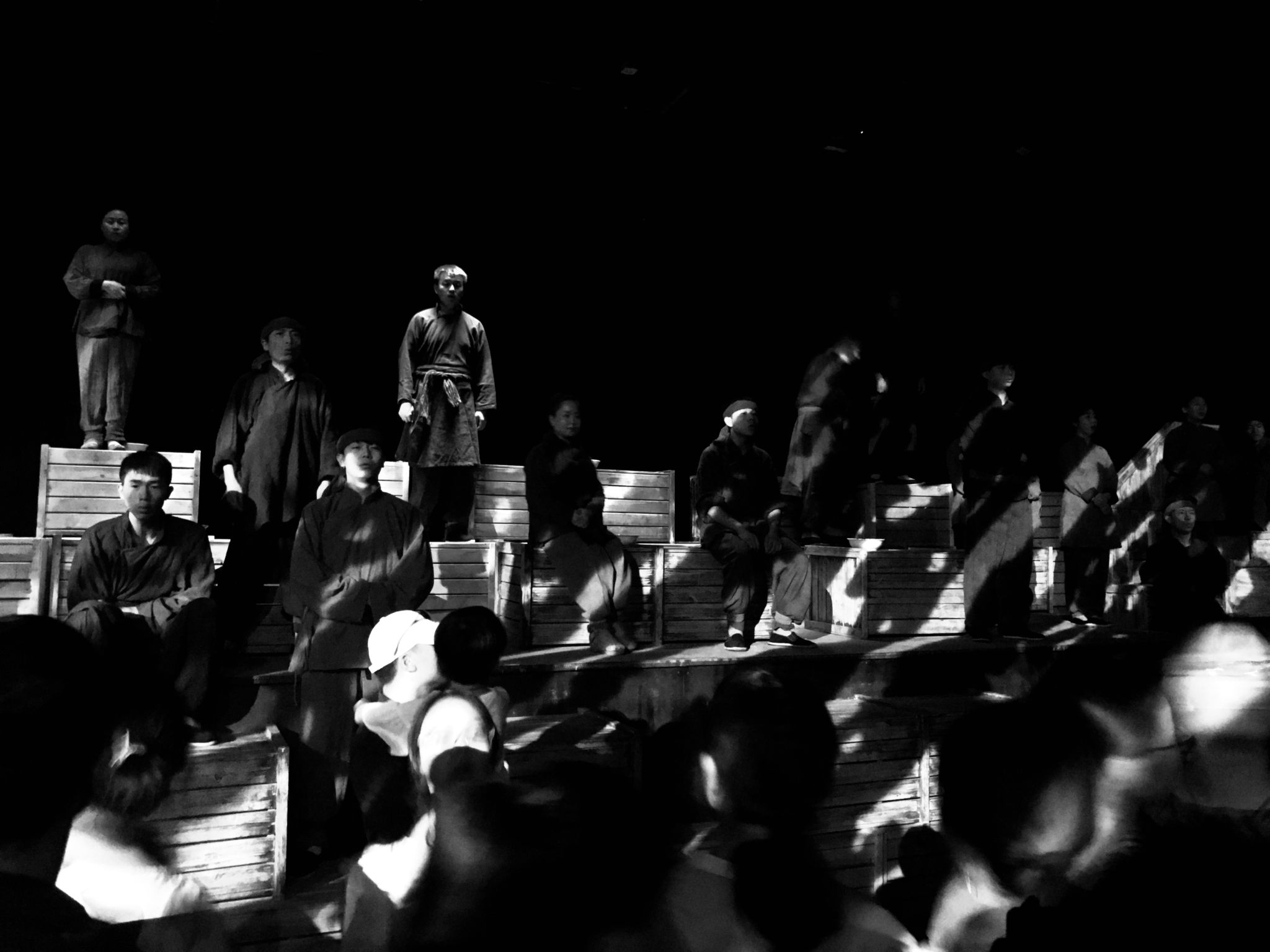

假如说大明宫、故宫的修建彰显的是皇家风范,那样敦煌莫高窟的修建愈加“平民”。这里的供养人是来自每个阶层地域的礼佛之人,大多为僧侣,也不乏达官显贵。但要说到与莫高窟羁绊最深的,莫过于开凿石窟的工匠。 工匠携带对佛教的真诚和迫于生活的重压,日复1日,凿出深深浅浅的刀痕,成为历史的痕迹。他们寂寂无名,只不过服务于供养人的工匠而已,他们貌似是莫高窟生产链上最末端的人,但却真实的与莫高窟的每个角落发生关系。 这份更深刻的人窟关系造就的羁绊,不是供养人可以领会的,更不是简单留下供养人画像的荣耀可以比拟的。 莫高窟几乎从未间断开凿了一千多年。对工匠来讲,自己只不过为了供养人工作,赚取一份不高的酬劳,或者为心中坚持的佛教之道努力。但他们无疑是伟大的,由于他们将自己一生都注入到了石壁中,成为真的的永恒。 正如当代千千万万戴着安全帽的建造者,他们将我们的心血付诸在每一条路、每一栋建筑、每一项水利,历史可能会遗忘他们的名字,但他们的坚持与付出,终究会让历史铭记。

莫高窟,又叫“千佛洞”,洞洞有佛,佛佛栩栩如生;莫高中三年级绝:洞窟、壁画、彩塑;莫高中一年级魂,飞天传神。断崖峭壁上,顺依山势,开山凿石,建成大大小小、疏密适中的长长一排洞窟,形如蜂房鸽舍,层次井然鲜明、高低错落有致、鳞次栉比。岩壁正中,一座贴倚山体而建的檐角飞翘九层阁楼,成为最为显眼的标志性建筑,将岩壁一分为二,远远看去,气度非凡。只不过崖壁顶覆盖着一望无际的沙丘,莫高窟,很难支撑负重,有种大厦将倾的摇摇欲坠感,即使不至倒塌,黄沙漫卷开来,也能在倾刻间将它深深埋没。可它能这样屹立千年,本身就是一个奇迹。

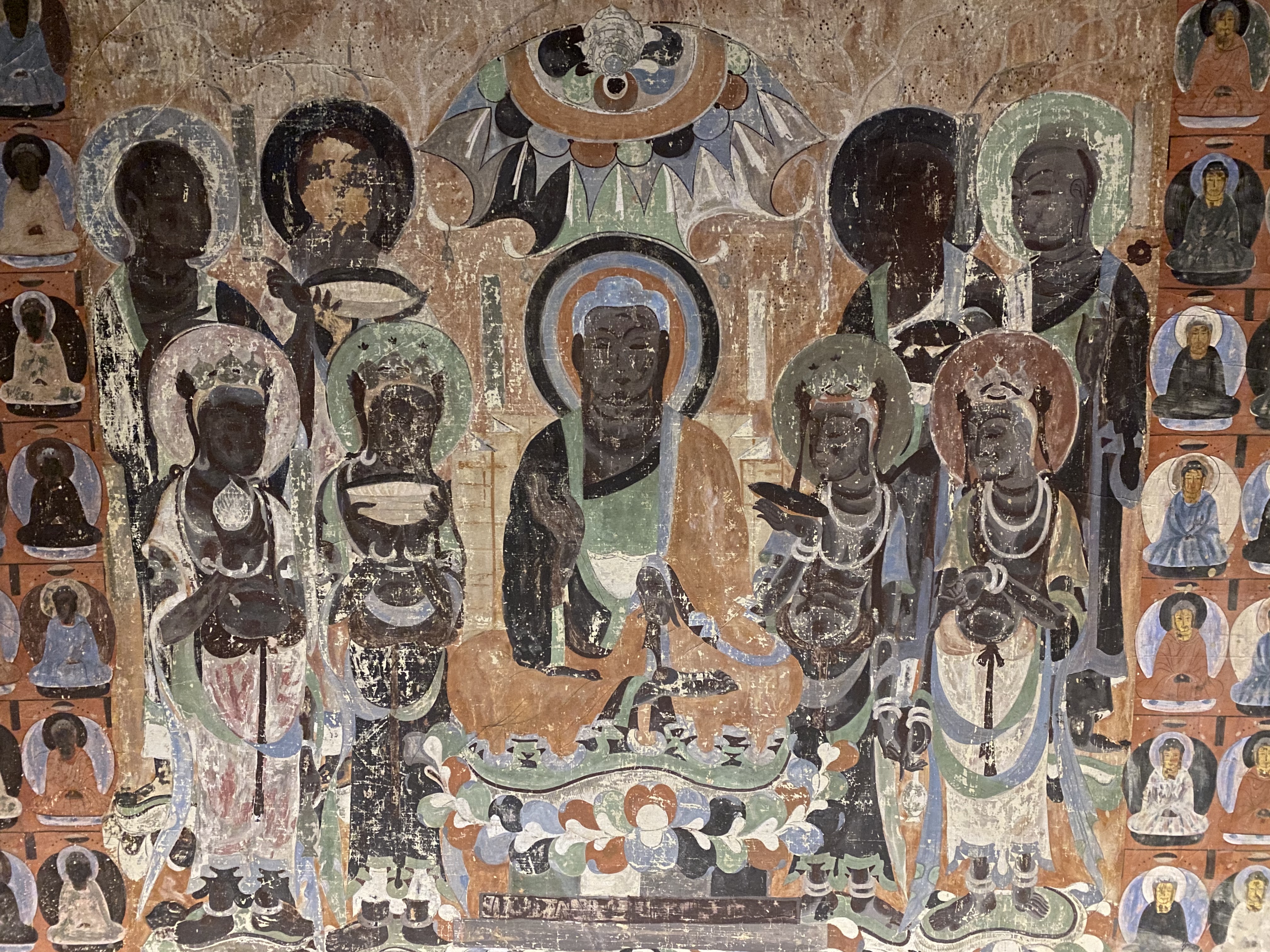

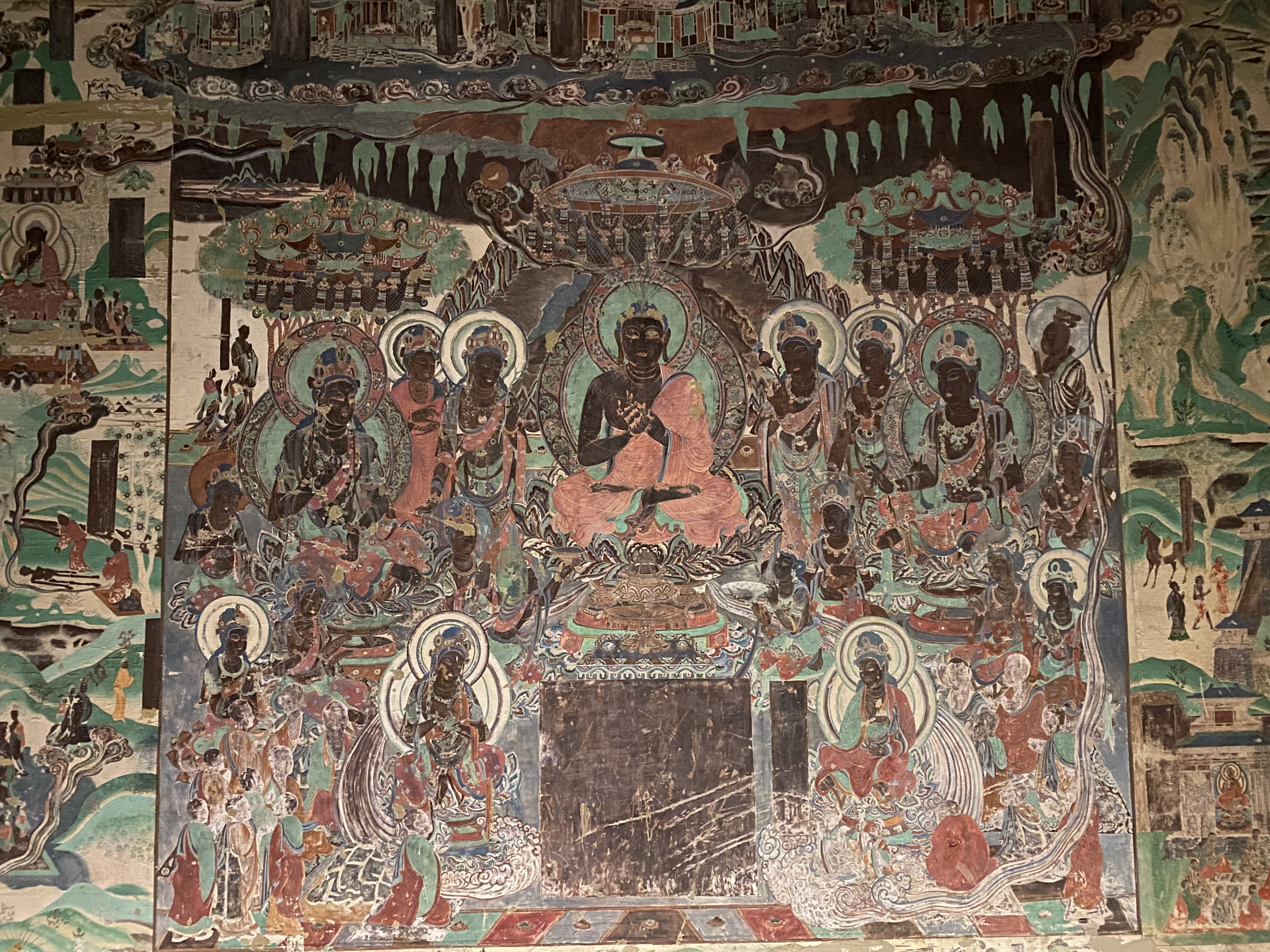

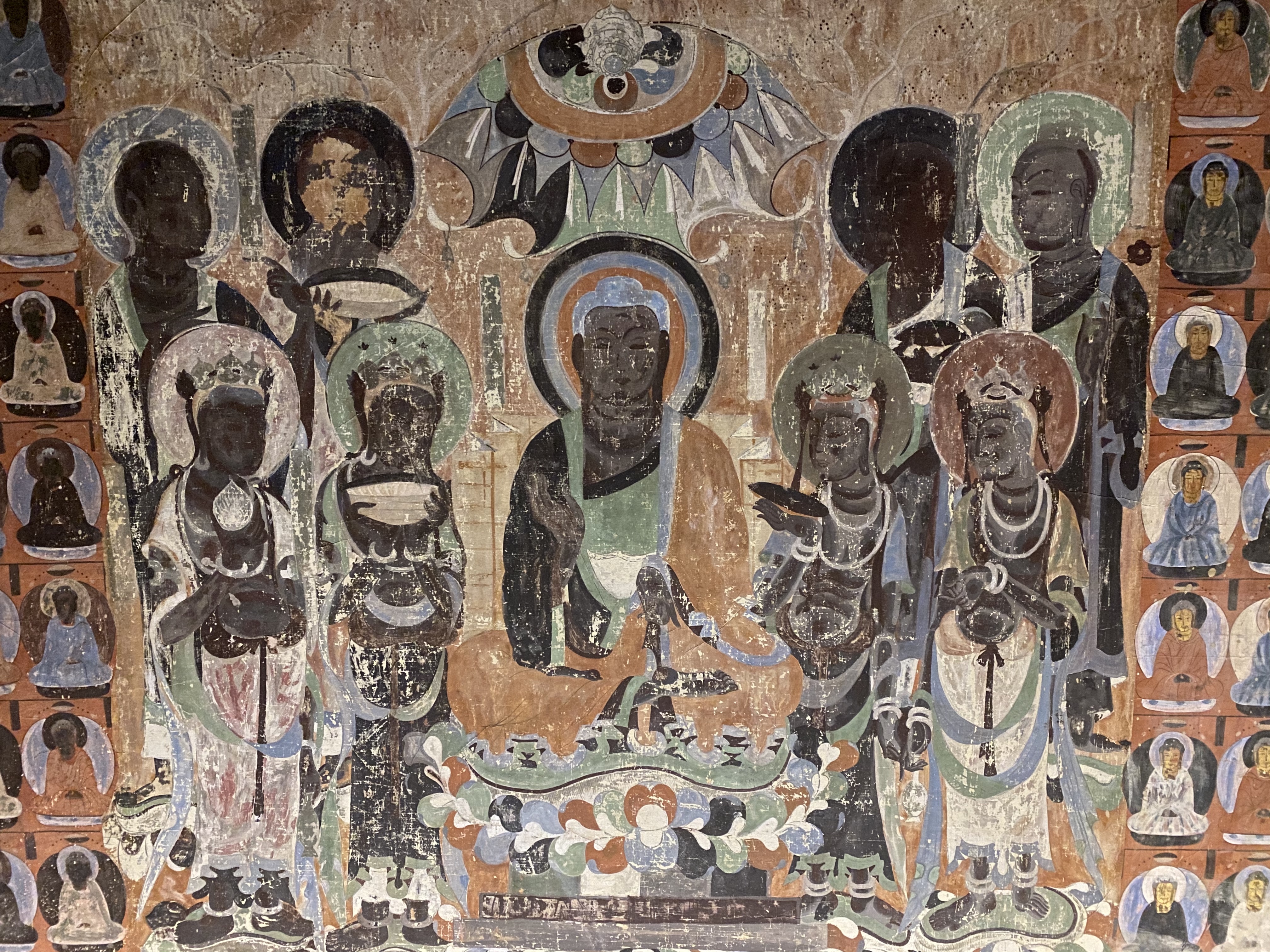

从莫高窟的数字中心看到敦煌莫高窟的进步史,会有种感动泪目的冲动,到真的进到窟里参观才发现飞天在这里只不过一个配角,一个点缀,一幅幅精美的壁画,每一尊佛菩萨,形象生动、性格鲜明,只能说从双眼到心灵,已经没办法寻出任何语言和文字来形容,给其他人的只有一句话:有一种震惊和感动,是你一个人未曾能身临其境!走入洞窟的一刹那,一股夹杂尘土味的历史厚重感扑面而来,看着几百年前先人所做的壁画这种穿越感还是非常奇妙的,惊叹于当年工匠作画技艺之高超与佛教文化的深厚。

以前可能感觉佛教文化就是干巴巴的经文和各种各样的造像,然而听着看完壁画后感觉佛教中记载的故事是这样吸引人。敦煌博大精深,集建筑艺术、壁画艺术、彩塑艺术、佛教艺术于一身,历经1600多年风沙的剥蚀,年轮的沧桑,依旧灿烂地绽放在大漠的边缘,引无数世人慕名而来,风尘而来。

对于敦煌,我是非常有情结的,让人惊叹的艺术宝库,更感慨世世代代艺术家的精神世界。一幅幅壁画见证了对神的崇拜,一幅幅经变见证了大家的向往与幻想,一幅幅经文、文字、甚至喜怒哀乐都网站收录于此…假如让我用一个表情来形容莫高窟,那就是是含泪的微笑。微笑缘于她孤绝的漂亮和自信,泪水则浸透着百年来她所承受的无尽的磨难。莫高窟数不胜数的劫掠和苦痛,风沙围绕中的敦煌在我眼里永远是一座悲伤的城。

莫高窟在西部刺眼的阳光下看上去沉静而从容。漫长时光的流逝仿佛也没办法抚慰她备受摧残依然卓然而立的灵魂。一朝天子一朝臣,一路山水一路人,一代版本一代神。寂寞沙洲冷,敦煌,莫高窟,你在我脑海里留下的美好,将永不褪色,成为我生命中挥之不去的色彩。一座石窟,一个世界;一孔洞穴,一断历史。

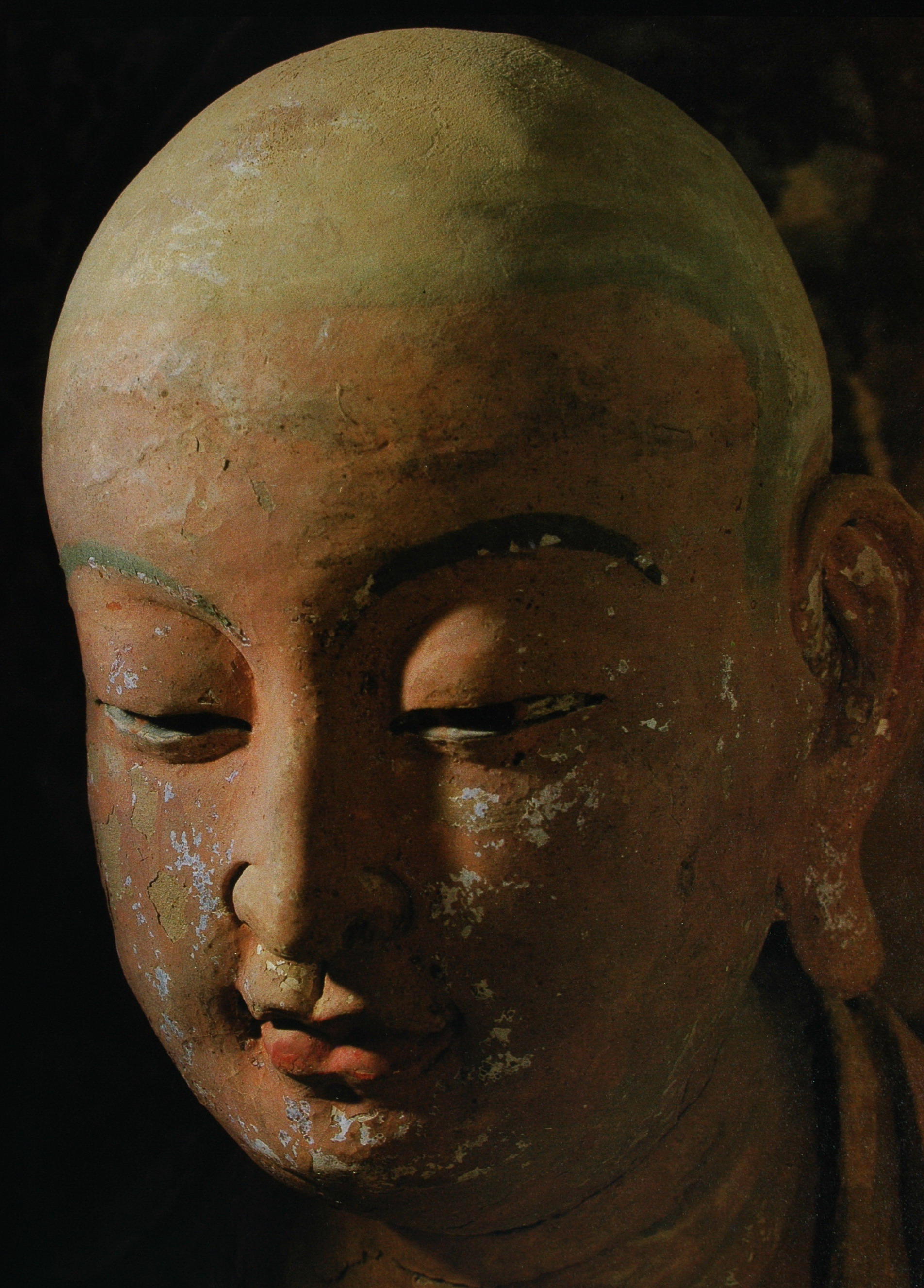

敦煌石窟造像与云冈石窟、龙门石窟石雕不同,是以木为骨架,用黏土塑制,再绘上色彩,以绘画弥补泥塑造型不足的缺点,艺术史将这种造像称为“彩塑”。 入唐将来,敦煌彩塑渐渐进步为圆塑,即塑像为立体的,从石窟内的不同角度都可看到塑像。因此观看彩塑的角度就变得非常重要了,高低远近,都不同。

我像是读着一本书,亲眼看到那动荡惊惧中,机敏的北朝人,将西域样式融进了,魏晋风骨;正值太平盛世的唐朝人,雍容华贵,从容自信,处处追求艺术的完美;由盛入衰的五代和北宋,日渐失去了进取的勇气,而西夏人的朝气和蒙元的强悍,却一次又一次引起大家的惊喜。

像那震惊世人的45窟,七身彩塑被公觉得敦煌盛唐彩塑的代表作。无论你从哪一个角度看过去,都会感觉这类塑像目光俯瞰,或友善,或威严,或谦卑。 工匠们觉得对塑像进行拟人化的内心刻画,或依据现实生活人物制作造像,能让神更接“地气”,拉近与观众的距离。 塑像与壁画成为一个整体,交相辉映,这是敦煌彩塑最突出的艺术特征。

还有158窟横卧的释尊涅槃像,全长15.8米,是莫高窟最大的涅槃像。释迦牟尼头枕袈裟,右胁而卧,眼睛微睁,面带微笑,表情很安详,仿佛平时讲经说法之后筹备就寝一样。 虽然以主尊释迦牟尼像为中心,但周围的壁画从每个角度渲染,紧紧围绕“涅槃”主题。有十大弟子举哀图,还有各国国王、天龙八部举哀。这类壁画淋漓尽致的刻画了佛弟子的悲伤。

1000多年间,莫高窟的开凿历经了多个朝代,但实质可供开凿的地方毕竟有限,以至于后人会覆盖或铲掉原来的壁画,重新绘制。 画工们总是游走四方居无定所,他们走进这类石洞中,可能就再也没走出过莫高窟。他们是敦煌壁画的建造者,穿过年代的风声,你仿佛能看到时隔千年的匠人在这方小小的洞窟中同台竞技。 他们用一生细细打磨一幅壁画,执着而热烈,建造着丰富的世界。好似数字化建筑年代,出色又伟大的建造者们,虽然寂寂无名,但为后世留下了辉煌影像。

一路磨难 坚守不放

过去北大考古系的毕业生樊锦诗院长,一毕业就来到了西北戈壁,她一生致力于敦煌莫高窟的保护和研究,已与敦煌洞窟相守了大半个世纪。 这已经不是简单的热爱可以解释的了,背后更多的还有一份责任感与民族自豪感。这也是当代建造者们矢志不渝的初心。 先生不只一次说:“文物是不可以永生的,总归要退化,大家这类人用毕生的生命,所做的一件事,就是与毁灭抗争。”

大漠的风沙吹了上千年,它不会由于石窟要紧而对它温顺以待。而樊院长与岁月的抗争,其中一个便是数字敦煌的塑造。 1999年,数字化工作最初时,数码相机还没投入用,作业现场也不像目前有轨道可供滑行。当时只能搭架子,人站在上面一层一层拍壁画,胶卷冲洗出来后扫描成电子文件,再通过电脑拼接。 2006年,时任敦煌研究院数字中心主任吴健决定第三更新换代,用300万像素机器代替150万像素,所有之前用150万像素拍过的窟,重新再拍一次。听上去非常洋气,实质依靠很多人工工作,单调重复。敦煌数字化采集进行2024年,得益于数字敦煌的塑造,数字化建筑年代,大家可以不必亲历都能将莫高窟的全貌尽收眼底,配套的文字讲解也能让大家知其然,还能知其所以然。

在清末乱世中,想象力的光束从未企及过敦煌,但敦煌的神秘面纱在那时被揭开。千百年来,无数的工匠画工在这片西北的戈壁敲敲打打,建造出是各自朝代的佛教影像。 很多动人的建造故事随风而逝,而莫高窟就是这类建造故事汇聚的河流。时而波浪滔天,时而静水流深。莫高窟是伟大的,莫高窟的建造者们更不应该被遗忘。

一页苍生 一座沙城

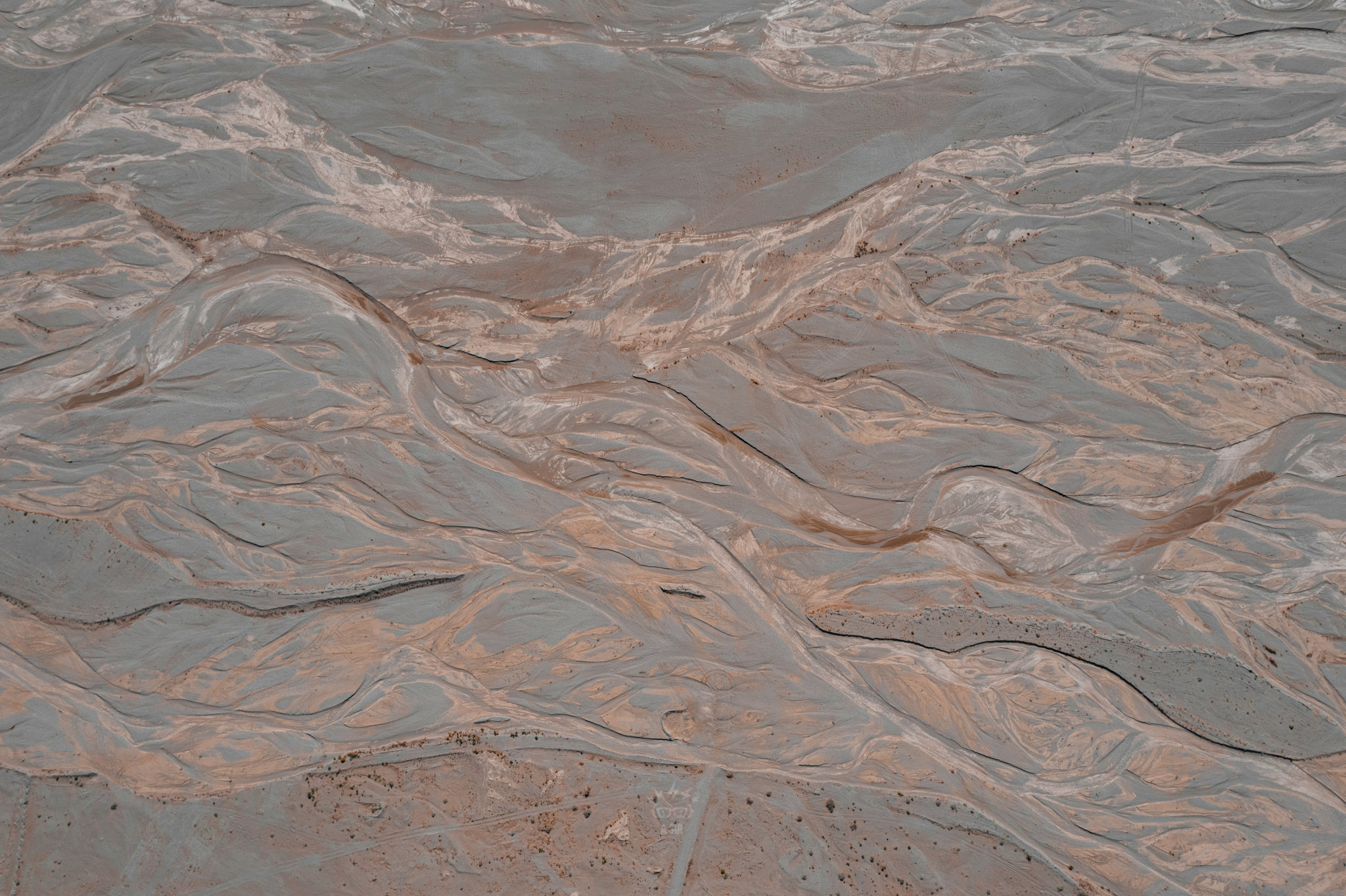

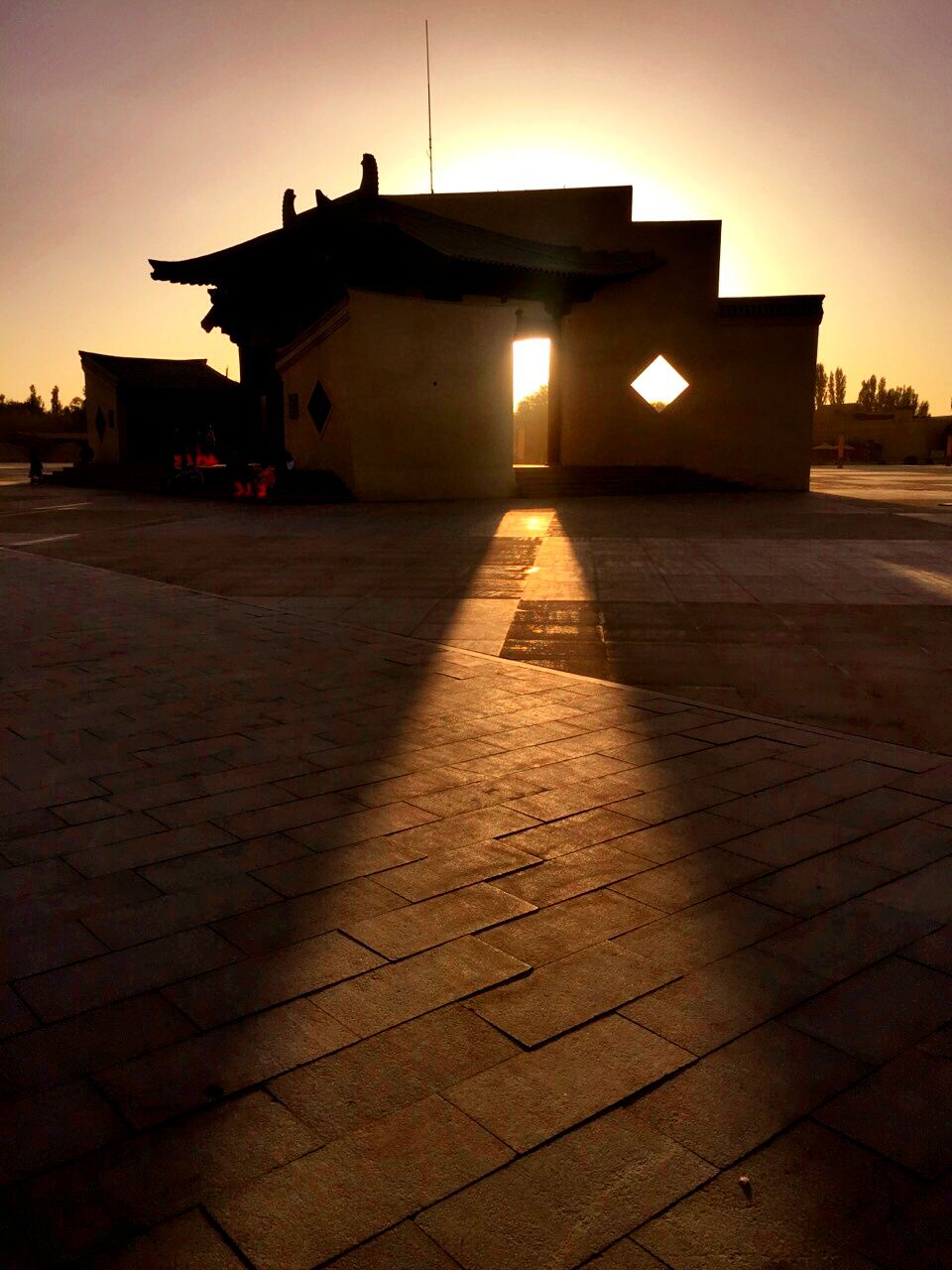

走在敦煌的土地上,是一片荒芜的盐碱地,看不到绿色,看不到人家,袭入眼的只有黄色,那片黄一直蔓延到天际。坐在车里,远远看去,只看到沙砾在狂风中呼啸着袭来,那样肆意猖獗,那样铺天盖地。在风安静的时候,整个天地都安静下来了,唯有太阳在静静地不辱使命地炙烤着这片黄沙地,行走在上面叫你不由自主的手舞足蹈,舞之,由于太阳之惹火;蹈之,由于地表之炽热。

茫茫大漠与天际相接,阵阵驼铃随风飘零,边关、古道、大漠、胡杨…苍凉与神秘并存的敦煌,不只有道不完的史诗篇章,还有看不尽的大漠风光。每当劲风刮起,沙粒就像雾气一样蒸腾往上,跳跃飞翔;同时一种浑厚又夹杂着尖叫的哨音彻响沙山,似羌笛忧怨绵长,荒凉诡异的感觉油然而升。

爬上月牙泉南岸边的鸣沙山,能惊讶的发现月牙泉三面都是沙山,只西面是一个豁口,高大沙山的沙就是不往月牙泉里堆,而是向山上跑,使月牙泉得以保存。沙山脚下的沙颗粒大而紧实,登起来不如何陷脚;越往上沙粒越细,沉淀疏松,脚越陷越深,每爬一步都要使出很大的力气才能拔出脚来,这叫人领会到,原来爬沙山是一件非常费劲的事。

上到鸣沙山顶,沙脊像刀削一样露岀锋面,叫人步履蹒跚。举目四望,东南方就是敦煌绿州,像蓝宝石一样镶嵌在河西走廊西端大漠里,熠熠闪光;东北面是起伏持续的连绵不绝的沙山沙海,就像涌动的驼群,驮载着多少古今珍藏;西面是莽莽沙原和戈壁,依稀可见“黄沙百战披金甲”的惨烈景象:落日血红的余辉,跟千百年来戍边将士的鲜血一样惨红,映照在金黄的沙山上,焕发出澄净淳厚的霞光,“江山这样多娇”,一寸江山一寸血,就是贴切的描述。

人这一生,必须要来一次敦煌,看一看莫高窟宗教文化艺术的博大精深,看一看沙与泉的千年厮守,看一看玉门关的大漠落日,看一看汉唐边关旧时的模样。

它的美与震惊力,无可比拟,如季羡林所说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌,再没第二个。”